高負荷のレジスタンストレーニングによる可動域の適応

トレーニングの適応を考えるうえで重要な原則としてSAIDの原則があります。SAIDとはSpecific Adaptation to Imposed Demandsの略で、「課せられた要求に対し、筋(または身体)が特異的に適応する」(1)ことを意味します。つまり、身体に与えられる刺激が、それによって生じる適応を決定するということであり、筋力なら筋力、柔軟性なら柔軟性に準じたトレーニングをする(刺激を与える)ことが大切となります。

今回紹介する論文は高負荷のトレーニングを長期にわたって行った時に関節の可動性にどのような適応が起こるかを検証しています。

Range of motion adaptations in powerlifters.

パワーリフターにおける可動域の適応

Gadomski, SJ, Ratamess, NA, and Cutrufello, PT

J Strength Cond Res 32(11): 3020–3028, 2018

目的

この研究の目的は、パワーリフターにおける可動域(ROM)及びトレーニングの傾向を調査することである。

被験者

15名の男性パワーリフター(35.3 ± 13.7歳)及び15名の同年齢層のコントロール(34.9 ± 14.6歳)。パワーリフターの被験者は少なくとも4年の競技経験があり、またコントロールの被験者は日常的にレジスタンストレーニングを行っていませんでした。

方法

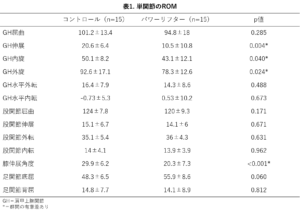

ゴニオメーターを用いて上半身及び下半身の受動的なROMを15名のパワーリフターと15名の同年齢のコントロール被験者において評価した。アプリ―スクラッチテスト(Apley scratch test)及び変更を加えたトーマステスト(Thomas test)を用いて複数関節にまたがるROMを評価した。トレーニング頻度、ストレッチ頻度及びエクササイズの選択は質問票を用いて記録した。

*Apley scratch test:肩関節の外転/外旋及び内転/内旋の可動性を調べるテスト

*Thomas test:股関節屈曲筋の硬さを調べるテスト。

結果

受動的な肩甲上腕関節(GH)の伸展、内旋、外旋のROMはパワーリフターにおいて有意に減少していた(p<0.050)。パワーリフターは利き腕(p=0.015)及び非利き腕(p=0.025)におけるApley scratch testにおいてROMの有意な減少が見られた。しかしながら、膝関節の伸展角度はパワーリフター(20.3±7.3°)においてコントロール(29.9±6.2°)と比較して著しく向上していた(p<0.001)。パワーリフターのトレーニングプログラムでは、ベンチプレス及びベンチプレスのバリエーションが上半身のエクササイズ全体の74.8%を占め、一方でバックスクワットとデッドリフトが下半身のエクササイズ全体の79.7%を占めていた。現存するROMの適応がエリートパワーリフターにもみられるかを確認するために、パワーリフターの集団をWilksスコアを基に3つのグループに分けられた:<400(低い)、400-500(中程度)、>500(高い)。GHのROMの制限はよりパワーリフティングの経験があり(p=0.048)より除脂肪体重の多い(p=0.040)エリートパワーリフター(Wilksコア>500)においてより顕著であった。

*Wilksスコア:パワーリフティングにおいて階級の違う競技者同士を比べるための指標

結論・応用

総合的に、ベンチプレス、バックスクワット、デッドリフトに多く集中したトレーニングプログラムの結果、パワーリフターはGHのROMの減少が見られたが、ハムストリングのROMは向上していた。

オリジナルの文献はこちら

パワーリフティングの競技では高重量を拳上するという競技の特性上、エクササイズのテクニックも合わせて改変され、一般的なベンチプレスやバックスクワットとは少し違う独特なテクニックを用います。特にベンチプレスではバーベルの移動距離を短くするようなテクニックを用いることが多く、そのため肩関節の可動域も一般的なベンチプレスよりも小さくなります。このことが、今回の研究でも明らかになったように肩関節の可動域の縮小の一因となったのではないでしょうか?

また、下肢については、他の多くの研究でもレジスタンストレーニングを行うことによって関節のROMが向上するという報告がなされています。今回の研究ではかなりの高負荷を扱うパワーリフターを対象にしており、膝関節伸展(ハムストリング)の可動域の改善が見られ、また有意なROMの増加は見られないまでも、減少している関節可動域が見られませんでした。このことから、高重量のスクワットやデッドリフトを行うことによる関節可動域に対するネガティブな適応は起こらないことがわかります。

柔軟性や関節可動域の適応に関しては、トレーニングで扱う負荷よりもトレーニングで使用する可動域による影響が大きいのではないかと考えられます。

参考文献

1. Haff, GG and Triplet, NT (2016) Essentials of Strength Training and Conditioning, Fourth Edition, Champaign, IL: Human Kinetics